La historia del Egeo, y por ende de Europa, comienza a gestarse en la idílica isla de Creta, al sureste de Grecia, en el corazón del Mediterráneo oriental. En este punto estratégico, equidistante de las costas de África, Anatolia y el Peloponeso, floreció la civilización minoica, la primera cultura de la Edad del Cobre y de la Edad del Bronce en la isla.

A menudo, y de forma casi sinónima, nos referimos a ella como la «civilización cretense» o «minoana», parte esencial de las denominadas civilizaciones egeas, un crisol de culturas prehelénicas que marcaron la protohistoria de esta región.

Resulta paradójico que, a pesar de su inmensa influencia, no tengamos noticia del endónimo por el cual sus habitantes se referían a sí mismos. Sin embargo, fuentes egipcias, ugaríticas y bíblicas nos dan una pista, designando a Creta como Kaftor o Kaptaru durante el periodo minoico, y a sus gentes como keftiu. Esta misteriosa civilización, con sus más de 1000 kilómetros de litoral y su ubicación privilegiada, se erigió como un eje crucial en las rutas de comercio marítimo, anticipando su posterior y rica navegación.

El estudio de la civilización minoica es, en esencia, un viaje a los cimientos de nuestra propia historia, pues sus fundadores son considerados los precursores de la primera civilización europea avanzada. Sin embargo, este viaje no está exento de desafíos: la reconstrucción de su devenir histórico es una tarea compleja, donde la datación arqueológica y las cronologías están en constante debate y revisión.

Por ello, las fechas que manejamos son aproximadas y susceptibles de modificación, a medida que nuevas técnicas de investigación y hallazgos nos permiten afinar nuestro conocimiento. Esta inherente fluidez, lejos de restar valor, añade un toque de enigma y una constante invitación a la reflexión sobre una cultura que, desde su geografía montañosa y su compleja red marítima, dio forma a un legado imperecedero.

Desentrañando el tiempo: los retos de la cronología minoica

La tarea de estructurar temporalmente la rica historia de la civilización minoica ha sido un esfuerzo continuo y, a menudo, sujeto a revisiones por parte de la comunidad arqueológica. La primera y más influyente aproximación fue la del arqueólogo británico Arthur Evans, descubridor y excavador del Palacio de Cnosos.

Basándose en el análisis comparativo de las cerámicas y los demás objetos hallados en los estratos de dicho palacio, Evans propuso una división en tres grandes periodos:

- Minoico Antiguo (MA).

- Minoico Medio (MM).

- Minoico Reciente (MR).

Cada uno de estos, a su vez, fue subdividido en I, II y III. Aunque concebida para Cnosos, esta cronología se aplicó a toda la civilización minoica.

Sin embargo, el sistema de Evans no estuvo exento de críticas. Especialistas y estudiosos de Creta lo cuestionaron por su «artificialidad y falta de una base arqueológica integral», así como por no considerar otras referencias culturales.

En respuesta a estas objeciones, se propuso una alternativa. Uno de los modelos más aceptados fue el de Nikolaos Platón, quien basó su división en la evolución de los propios palacios como ejes centrales de la civilización. Su propuesta articula la historia minoica en los siguientes periodos:

- Prepalacial.

- Palacial.

- Postpalacial.

Hoy en día, la investigación histórica tiende a conciliar ambos modelos, reconociendo que el sistema de Evans, aunque con ajustes, sigue siendo utilizado ampliamente en relación con las culturas de la Edad del Bronce en el Egeo. Las dataciones absolutas han sido constantemente revisadas, especialmente a raíz de hallazgos en las islas del Egeo, como Santorini, y en la Grecia continental.

Todas las cronologías, como la propuesta por Sturt Manning (2010), una de las más aceptadas por la comunidad científica, o las sugeridas en congresos especializados como el de Thera y el mundo Egeo (1989), están sometidas a revisión y a posibles modificaciones debido a los avances en las técnicas de investigación arqueológica.

Esta fluidez es una característica intrínseca del estudio de las civilizaciones antiguas, lo que mantiene el campo vivo y en constante evolución.

El periodo Minoico Antiguo o Prepalacial (3100/3000 – 2100/1900 a. C.)

La primera fase de la civilización minoica, conocida como el Minoico Antiguo o Prepalacial (MA), tradicionalmente se sitúa entre los años 3000 y 1900 a. C., aunque las fechas son objeto de debate, con propuestas que van desde el año 3500 hasta el año 2600 a. C. para su inicio. La cronología de Sturt Manning, por ejemplo, lo desglosa en Minoico Antiguo I (3100-2650 a. C.), Minoico Antiguo II (2650-2200 a. C.) y Minoico Antiguo III (2200-2100/2050 a. C.).

Orígenes en Creta

La isla de Creta no fue ajena a la presencia humana desde tiempos remotos; se han encontrado vestigios que se remontan al Paleolítico. Sin embargo, los verdaderos cimientos de la civilización minoica se establecieron con la llegada de grupos neolíticos en torno al año 7000 a. C., que se asentaron probablemente desde Anatolia y fundaron comunidades como la de Cnosos.

Vida y economía comunal

Durante el Minoico Antiguo, la civilización minoica se caracterizó por una organización de carácter comunal. Las primeras casas, de las que se conservan escasos vestigios, eran estructuras rectangulares y dispuestas de forma irregular.

A medida que avanza el Minoico Antiguo se aprecia una progresión en la estructura, técnica y tamaño de las casas. Estaban construidas con piedra y adobe, a menudo con patios pavimentados con losas y, ocasionalmente, con las paredes estucadas. Las viviendas más características se han hallado en Vasilikí y en Mirtos.

La economía, que ya en el Neolítico se basaba en el cultivo de trigo y la ganadería, se enriqueció en este periodo con la introducción de cultivos como la vid y el olivo. Se practicaban también actividades como la caza y la explotación tanto forestal como de canteras.

Primeros avances tecnológicos y artesanales

A partir del año 2700 a. C., Creta experimentó un auge significativo, impulsado por la introducción del torno en la alfarería y el desarrollo de la metalurgia del bronce, a lo que se sumó un aumento demográfico en la zona centro-oriental.

Esta prosperidad se manifestó en una artesanía vibrante, con la producción de cerámica, figurillas de barro y piedra, tejidos, joyas y armas.

La glíptica también hizo su aparición, con sellos de esteatita, marfil y hueso hallados en lugares como Krasi, Lebén o la cueva de Trapeza, que evolucionó en formas, materiales y representaciones.

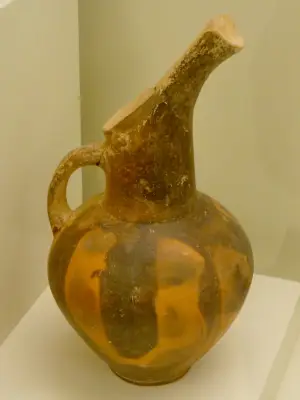

La cerámica, en particular, exhibe una amplia variedad de formas, con estilos tempranos que muestran similitudes con la cerámica cicládica y en ocasiones con la Anatolia. Se diferencian estilos como el de Ayos Nikólaos y el Kumasa.

A partir del Minoico Antiguo II es característica en la zona oriental el estilo Vasilikí. También abundaban los vasos de piedra en algunos lugares.

Comercio marítimo incipiente

Este periodo marcó la transición de Creta de una economía puramente agrícola a una organización más evolucionada, fruto del comercio marítimo con otras regiones del Egeo y del Mediterráneo Oriental.

La estratégica ubicación de la isla la convirtió en un punto clave para las rutas comerciales (comercio de ámbar y estaño). Los metales pudieron provenir de Anatolia y de las islas del Egeo. Los intercambios con las islas Cícladas fueron especialmente intensos, con la importación de obsidiana y metales.

La presencia minoica en la isla de Citera se inició en torno al Minoico Antiguo II. No obstante, se estima que, durante la mayor parte del periodo, los cicládicos tenían una tecnología más avanzada de construcción naval pero el mundo minoico fue paulatinamente adquiriendo mayor dinamismo en todos los aspectos y al final del periodo fue cuando Creta llegó a obtener la hegemonía comercial en el mar Egeo.

Rituales y creencias tempranas

La actividad religiosa en el Minoico Antiguo se manifiesta principalmente en contextos funerarios. Se han encontrado figurillas, mesas de ofrendas y estancias destinadas a rituales tanto en el exterior como en el interior de algunas tumbas.

En este periodo no se atestiguan santuarios en el interior de asentamientos, con excepción de uno que se halla en Mirtos. Los enterramientos se realizaban en cuevas, abrigos de roca —como en Mojlos— y en recintos funerarios, desde los más simples hasta los monumentales, como los tholos de forma circular en la llanura de Mesará.

Necrópolis importantes incluyen Agia Fotiá, Arjanes, Crisólakos y Palekastro. La práctica de utilizar tumbas sucesivamente por varias generaciones sugiere una posible estabilidad social.

Los ajuares funerarios variaban, desde figurillas de piedra y obsidiana hasta joyas de oro, que eran escasas al principio pero aumentaron en la parte final (por ejemplo, en Mojlos).

Hacia el final del Minoico Antiguo, también aparecieron enterramientos en jarras y pequeños sarcófagos. En Agia Fotiá se observa una fuerte influencia cicládica.

Un final de periodo inquieto

El final del Minoico Antiguo II fue un momento de turbulencia. Algunos asentamientos fueron abandonados y destruidos, posiblemente a raíz de conflictos internos. Sin embargo, en otros lugares la población aumentó, e incluso surgieron nuevos asentamientos cerca de los antiguos.

El Minoico Antiguo III, un periodo de duración relativamente corta, se caracteriza por un cierto aislamiento, una reducción de los contactos con el exterior y una regionalización de los estilos cerámicos.

Este periodo convulso es coincidente con fenómenos similares observados en Anatolia, Egipto y Siria, lo que sugiere una dinámica de cambios a escala regional que preludiaría la siguiente y floreciente etapa.

El periodo de los Primeros Palacios o Protopalacial (2100/1900 – 1700 a. C.)

La etapa conocida como Protopalacial o de los Primeros Palacios abarca aproximadamente el periodo comprendido entre los años 2000 y 1700 a. C. Es una fase crucial en la que la civilización minoica da un salto cualitativo, marcando un hito en la organización social y política del Egeo.

Las tres principales características de este periodo son las siguientes:

- La construcción de los palacios.

- El desarrollo de la cerámica de Kamarés.

- La aparición de la escritura.

El gran salto adelante

El surgimiento de los palacios no fue un evento espontáneo, sino el resultado de una compleja interacción de factores. Las mejoras tecnológicas y los significativos avances internos en organización política, económica y social, así como el desarrollo intelectual y el constante auge del comercio marítimo, actuaron como detonantes para el inicio de este nuevo y prolífico periodo cultural.

Este desarrollo provocó la aparición de excedentes de producción y una mayor jerarquización social, aspectos que, combinados con las particularidades geográficas de Creta, facilitaron la consolidación de sistemas estatales en la isla.

Aunque hubo influencias recíprocas con Anatolia, la revolución palacial se explica principalmente por una evolución interna, sin que haya necesidad de recurrir a la hipótesis de una invasión masiva de nuevas poblaciones.

Los palacios como ejes del poder

En los inicios del periodo, se constata un incremento demográfico a través de la aparición de nuevos asentamientos y del aumento del tamaño de los ya existentes. Fue en este contexto donde se construyeron los primeros grandes edificios que se han denominado «palacios».

Los más importantes y conocidos se encuentran en Cnosos, Festo, Malia, Petra y Monastiraki. Una hipótesis es que estos primeros palacios surgieron en cruces de caminos estratégicos que ya eran centros económicos y de población importantes antes de su construcción. La aparición de los palacios contrasta con el aparente declive de la civilización cicládica y de la Grecia continental.

Estos palacios minoicos, si bien cada uno poseía sus peculiaridades, compartían características arquitectónicas distintivas:

- Su disposición común alrededor de un patio central.

- Entradas monumentales.

- Una gran abundancia de almacenes: la gran cantidad de espacio dedicada al almacenamiento evidencia su función de redistribución de productos.

- También contaban con habitaciones destinadas al culto, a la vivienda y a talleres artesanales.

- A diferencia de otras civilizaciones, la mayoría de los asentamientos palaciales minoicos carecían de sistemas defensivos, aunque existen excepciones notables con murallas en Petra y Malia, al menos en periodos anteriores (Minoico Antiguo III y Minoico Medio I). Las destrucciones observadas en este periodo se atribuyen a causas naturales. Se postula que una nutrida flota minoica podía controlar cualquier amenaza potencial, incluyendo ataques piratas.

Innovaciones culturales y sociales

Se cree que el control de la mayoría de las actividades productivas y comerciales (como la metalurgia, la construcción, la orfebrería, la glíptica, la producción textil, la pesca y la marinería) correspondía a los palacios. La agricultura y la ganadería continuaron desarrollándose, lo que, junto con el comercio, sustentaba una economía rica y una sociedad aparentemente estable.

Además de los grandes palacios, surgieron mansiones de gran lujo, que se podrían denominar palacetes; no son infrecuentes las construcciones de más de un piso e incluso las casas más humilde presentaban cierta solidez arquitectónica.

La sociedad de este periodo se comenzó a estratificar, con la realeza y una serie de familias aristocráticas probablemente ocupando la cima. Esto se complementaba con un desarrollo administrativo-económico evidenciado en la existencia de almacenes y factorías.

Una de las innovaciones más trascendentales fue la aparición de los primeros sistemas de escritura: el jeroglífico cretense, utilizado entre los años 1900 y 1700 a. C., y, antes del final del Minoico Medio, también el Lineal A, un sistema fonético silábico.

El poder religioso, al igual que en otras sociedades orientales, era ejercido por la realeza. Además de los recintos para el culto dentro de los palacios, la isla mostraba un gran dinamismo religioso, con santuarios en cuevas y montañas, como el complejo palaciego de Zóminthos, un centro político y económico a 1200 metros de altitud al pie del monte Ida.

Se han recuperado gran cantidad de exvotos, mesas de sacrificio y elementos simbólicos como la doble hacha (aunque la posibilidad de sacrificios humanos rituales es motivo de controversia).

Los enterramientos de este periodo incluían ricos ajuares en tumbas tipo tholos (como en la necrópolis de Plátanos), recintos monumentales cuadrangulares, sarcófagos y enterramientos más modestos en vasijas.

El esplendor de la cerámica de Kamarés

Un sello distintivo de este periodo fue el desarrollo de la cerámica de Kamarés. Nombrado por las cuevas cerca de Festo donde se hallaron numerosos ejemplares, este estilo nació en los talleres reales. Se caracteriza por su diseño simple pero polícromo —rojo y blanco sobre el gris natural de la arcilla—.

Las vasijas de Kamarés, hechas a torno con barro cocido de finas paredes y decoración a la barbotina, destacan por su gran calidad y colorido, con decoraciones basadas en espirales turbulentas o motivos vegetales estilizados, demostrando una gran variedad y perfección en su ejecución.

La orfebrería también alcanzó una notable importancia, con dagas, espadas finamente trabajadas, vasos de plata con montura de oro, joyas y gemas donde se labraron retratos de hombres y figuras de animales.

Hegemonía comercial afianzada

En política exterior, la hegemonía de Creta se impuso sobre las Cícladas. El comercio marítimo con Chipre, Siria y Egipto se amplió hacia la Cirenaica en busca de especias. Se importaban metales, necesarios para la producción de bronce, y se exportaba cerámica de Kamarés y otros objetos manufacturados; posiblemente también productos agrícolas, ganaderos y madera a Egipto.

Los intercambios se extendieron a las islas del Egeo, la Grecia continental (Argólida y Fócida), Chipre, Egipto y el Próximo Oriente. La existencia de un asentamiento minoico en Ialisos, en la isla de Rodas, se atestigua a partir de este periodo. Un cilindro-sello babilónico hallado en Plátanos es una clara prueba de las extensas relaciones comerciales con la zona de Mesopotamia.

Un final turbulento

Hacia el año 1700 a. C., el periodo Protopalacial llegó a un final abrupto con grandes catástrofes que afectaron a la isla. Estas destrucciones se han atribuido principalmente a movimientos sísmicos. El hallazgo en el templo de Anemospilia de cuerpos sorprendidos por el derrumbamiento apoya esta teoría. En Cnosos, los estratos arqueológicos muestran un nivel de cenizas, y en Festo, Malia y Tiliso también hay signos de destrucción.

Aunque se han planteado otras hipótesis para estas destrucciones, como posibles invasiones desde la Grecia continental (Heládico Antiguo) o la llegada de poblaciones asiáticas, la evidencia de una flota minoica robusta hace que estas últimas sean menos probables o al menos complejas de ejecutar por mar.

Una tercera posibilidad, que no excluye los desastres naturales, sugiere una revolución interna desencadenada por el declive económico y político, quizá exacerbado por sequías o terremotos, lo que habría provocado revueltas étnicas, regionales o de clanes, avalada por las diferencias entre Creta central y oriental.

A pesar de la magnitud de la devastación, los palacios minoicos no tardarían en ser recuperados y reconstruidos, dando paso a una fase aún más esplendorosa y compleja.

Artículo relacionado – Los palacios minoicos

El periodo de los Segundos Palacios o Neopalacial (1700 – 1450 a. C.)

La fase de los Segundos Palacios, también conocida como Neopalacial (Minoico Medio III – Minoico Reciente I y II), marca el clímax de la civilización minoica. Tras las catástrofes ocurridas alrededor del año 1700 a. C., probablemente debidas a grandes movimientos sísmicos que destruyeron Cnosos, Arjanes y Malia, los palacios minoicos fueron reconstruidos con un esplendor aún mayor, dando paso a la edad de oro de Creta.

La Edad Dorada Minoica

Este periodo, que abarca el Minoico Medio III y el Minoico Reciente I y II, se caracteriza por un notable desarrollo económico, manifestado en la utilización de objetos de metal: herramientas, joyería, vasos y armas.

Las innovaciones técnicas y una nueva organización política y social perfeccionada marcan un paso evolutivo sin ruptura del Bronce Medio al Bronce Reciente. Creta alcanza su máximo apogeo cultural, económico y político.

Arquitectura y arte monumental

Se fundaron nuevas ciudades y se erigieron nuevos palacios más majestuosos sobre las ruinas de los antiguos. La reconstrucción del palacio de Cnosos, si bien incorporó innovaciones, conservó las características generales del Minoico Medio.

Otros centros, como Malia, Festo y Zacro alcanzaron su estructura arquitectónica definitiva. Estos edificios, de gran dimensión y monumentalidad, se organizaban de manera compacta en torno a un gran patio central y poseían numerosas dependencias.

La suntuosidad y riqueza se acentuaron en esta fase, con revestimientos de suelo, muros, la profusa decoración mural de los frescos policromados y los juegos de columnas y pilares. Los nuevos palacios eran complejos laberínticos de varios pisos, con grandes patios y pórticos, amplias escaleras, corredores y propileos monumentales.

Las dependencias reales contaban con habitaciones con tronos, baños y pozos de ventilación, además de salas de recepción, banquetes y rituales. Se dotaron de almacenes, criptas, instalaciones auxiliares y talleres de diversas clases, y se habilitaron complejos sistemas hidráulicos y de drenaje. Un ejemplo paradigmático de la rica decoración es el fresco del salto del toro en Cnosos.

Paralelamente, creció la construcción de palacetes más pequeños y mansiones suntuosas, sobre todo en el centro y el este de la isla, como los de Arjanes, Plati, Gurniá, Tiliso, Palekastro, Sklavókampos, Hagia Triada y Amniso.

También se mencionan villas agrícolas como las de Vatípetro, Ano Zakro, Kania y Mirtos. Estas «villas», aunque a veces carecían del patio central, imitaban la arquitectura palacial con habitaciones, almacenes, archivos y santuarios. Sus fachadas, de grandes bloques tallados, y su decoración de frescos murales eran dignas de un palacio.

Podrían haber pertenecido a gobernadores locales o altos funcionarios, como sugiere el hallazgo de sellos y documentos administrativos. La «Villa» de Hagia Triada, por ejemplo, incluía dependencias y talleres para escribas, artesanos y obreros.

El desarrollo urbano también fue notable. Las poblaciones reconstruidas se convirtieron en ciudades en expansión con barrios y bloques de viviendas separados por una red de calles pavimentadas con alcantarillado, mostrando un urbanismo organizado.

La población se concentraba en ciudades portuarias dedicadas a la industria y el comercio, y en torno a los grandes palacios, propiciando el crecimiento de una clase artesana y mercantil floreciente.

Las «artes palaciales» (frescos, cerámica de estilo marino, escultura en piedra, marfil y orfebrería) alcanzaron su máximo desarrollo en los talleres de los palacios, evidenciando la belleza y elegancia de la vida minoica.

Sociedad teocrática y administración sofisticada

La sociedad de este periodo acentuó la jerarquización observada en la época protopalacial, mostrando una gran diversificación en función de trabajos y funciones, con diferencias evidentes entre casas ricas, normales y pobres.

Se estima que era un sistema posiblemente teocrático, donde el rey de cada palacio era el jefe supremo oficial y religioso. Incluso se postula la existencia de una jerarquía entre estos reyes, con el de Cnosos a la cabeza.

El sistema de escritura que se generalizó fue el Lineal A, aunque durante un tiempo coexistió con el jeroglífico cretense. Probablemente no fuera exclusivo de los palacios. Este sistema era esencial para la compleja administración que controlaba la mayor parte de las actividades productivas y comerciales (metalurgia, construcción, orfebrería, glíptica, producción textil, pesca, marinería).

Expansión y poder naval

El control de vastos territorios y el desarrollo de las comunicaciones terrestres y marítimas, incluyendo la construcción de caminos pavimentados y puertos (como el importante Kommós cerca de Festo), fueron pilares de esta época.

La actividad naval se desarrolló enormemente, con barcos de mayor tamaño que posibilitaron una vasta expansión comercial por todo el Mediterráneo. Los minoicos comerciaron desde el Mediterráneo central hasta el Próximo Oriente, el norte de África e incluso la parte septentrional del Egeo (como a la isla de Samotracia), con posibles asentamientos estables en las Cícladas, especialmente en Thera.

Las relaciones con Egipto fueron amplias, particularmente con los faraones de la dinastía XVIII. Las fuentes egipcias se referían a los cretenses como keftiu, y la influencia minoica es notoria en las pinturas de Tell el-Daba. También se mantuvieron relaciones con Chipre, Mari, Ugarit, Biblos y Anatolia.

Las exportaciones cretenses incluían productos agrícolas, madera y manufacturas (sobre todo cerámica), mientras que se importaban manufacturas orientales, metales y marfil.

Religión y simbolismo profundo

La religión minoica parece haber otorgado un papel preponderante a las diosas, por lo que a veces se ha descrito su religión como «matriarcal». Las representaciones de diosas son mucho más frecuentes que las de dioses masculinos. Estas diosas se representaban de diversas formas, como Diosa Madre de la fertilidad, Señora de los Animales, protectora de ciudades y del hogar…

Se especula que eran diferentes aspectos de una única Gran Diosa, a menudo con los pechos descubiertos y faldas acampanadas, agarrando serpientes como símbolo de fertilidad. Podrían ser la evolución de las diosas-madre neolíticas y precursoras de diosas griegas como Deméter y Perséfone.

Artículo relacionado – Mitología griega

Entre los símbolos sagrados más recurrentes se encuentran la doble hacha (labrys), las columnas, la serpiente, el disco solar, el árbol, y especialmente los «cuernos de consagración», presentes en numerosas manifestaciones artísticas y templos.

Los santuarios eran abundantes en toda la isla, incluso en otras islas, destacando los santuarios de montaña (como el del monte Ida), donde se han hallado cientos de exvotos. Se realizaban rituales fijados por normas, con sacerdotes y sacerdotisas.

Una celebración festiva de gran importancia era la competición atlética del salto del toro, repetidamente representada, como vimos antes, en los frescos de Cnosos y en sellos. La posibilidad de sacrificios humanos rituales en lugares como Anemospilia o la Casa Norte de Cnosos, aunque controvertida, se ha planteado.

Este periodo también se relaciona con el legendario mito de Minos, a quien se atribuía una talasocracia, sobre todo el Egeo y expediciones hasta Sicilia. Aunque la historicidad de estas tradiciones es dudosa, se discute si Creta ejerció un control político sobre el continente o si las relaciones eran meramente comerciales. El relato de Minos retirándose cada nueve años a la cueva sagrada de Zeus para recibir instrucciones se ha vinculado con complejos arqueológicos como Zóminthos y la cueva del monte Ida.

El evento que conmovió el Egeo: la erupción de Santorini

Un evento de magnitud cataclísmica se produjo en este periodo: la violenta erupción del volcán de Santorini (Thera), conocida como la erupción minoica. Datada por radiocarbono entre los años 1639 y 1616 a. C., dendrocronológicamente en el año 1628 a. C., y arqueológicamente entre los años 1530 y 1500 a. C., se considera una de las mayores erupciones de la historia del planeta.

El impacto a corto plazo en Creta es objeto de debate. Algunos autores sostienen que no tuvo un efecto importante, mientras que otros señalan que, además de la inevitable destrucción de gran parte de la flota minoica, habría provocado una crisis de enormes dimensiones que, a largo plazo, desembocaría en la desaparición de los palacios.

Las espectaculares pinturas de Acrotiri (Santorini), que representan ciudades portuarias conectadas por una multitud de barcos, nos dan una imagen viva de la intensa actividad marítima que pudo haber sido afectada.

Un final misterioso

Hacia el final de este periodo, en torno al año 1450 a. C., se produjeron nuevas destrucciones masivas que marcaron el ocaso de la civilización minoica. La causa de estas destrucciones es un tema de intenso debate, pero los datos arqueológicos apuntan claramente hacia causas humanas.

Se ha observado que estas destrucciones se concentraron en los edificios más destacados que funcionaban como centros de poder, mientras que edificios domésticos o artesanales fueron respetados. Asimismo, se han encontrado objetos de valor deliberadamente enterrados u ocultos, sugiriendo que los cretenses eran conscientes de un peligro inminente.

Las hipótesis principales que se han sugerido son dos:

- La primera postula que las destrucciones fueron causadas por una invasión procedente del área continental griega (micénica).

- La segunda sugiere que fueron provocadas por luchas internas en las que el centro de poder de Cnosos se habría impuesto sobre los otros centros palaciales de la isla.

Es un final que, a pesar de la riqueza de los hallazgos, sigue manteniendo una parte de su velo de misterio.

El periodo Monopalacial (1450 – 1200 a. C.)

Tras las catástrofes sufridas al final del periodo de los Segundos Palacios, la historia de Creta toma un nuevo rumbo, caracterizado por una fuerte influencia foránea. Este periodo, conocido como Monopalacial, marca la presencia de la cultura micénica en la isla, extendiéndose aproximadamente desde el año 1450 hasta el año 1200 a. C.

El dominio aqueo

A raíz de las destrucciones que afectaron la isla hacia el año 1450 a. C., solo el palacio de Cnosos fue reconstruido, y no para continuar la tradición minoica pura, sino para convertirse en la residencia de una dinastía aquea procedente del Peloponeso. Curiosamente, los palacios micénicos que los aqueos pudieron haber construido en otros lugares de la isla son en gran parte desconocidos.

El momento y la forma exacta de la llegada de los griegos a Creta son aún motivo de controversia entre los historiadores. Algunos creen que pudieron haberse apoderado de la isla, aprovechando la debilidad y la destrucción generada poco antes. Otros, en cambio, sugieren que lo que se produjo fue una suerte de unión dinástica, más que una conquista militar directa.

Una cultura híbrida

En todo caso, la presencia micénica no se limitó a Cnosos. Se reconoce su influencia en numerosos asentamientos que se desarrollaron durante este periodo en Creta, incluyendo Cidonia, Polirrenia, Gortina, Festo, Hagia Triada o Tiliso. Algunos de estos centros, como Cidonia, perduraron y prosperaron incluso en las épocas arcaica y clásica griegas.

La nueva civilización que emergió era una fascinante fusión de la raigambre minoica con el espíritu micénico, lo que se tradujo en una cultura híbrida. En el arte, esto se manifestó en una marcada tendencia a la esquematización y la estilización de los motivos, que, aunque repetidos, se volvieron más simples, con una perceptible pérdida de la libertad y vitalidad que caracterizaban a las expresiones minoicas anteriores.

La escritura Lineal B y administración

Con la llegada micénica, la administración y la política en Creta pasaron a ser predominantemente micénicas. Esto se evidencia con la aparición del Lineal B, un sistema de escritura de origen micénico, que fue utilizado para la contabilidad palacial en centros como Cnosos y Cidonia, donde se han hallado tablillas con esta escritura. La importancia de Cidonia como centro administrativo fue elevada en esta fase, durante los siglos XIV y XIII a. C.

No obstante, la influencia micénica en la administración y la escritura parece haber tenido sus límites geográficos. Es posible que esta presencia se restringiera principalmente a Cnosos, Cidonia y, quizás, a otras áreas del centro de Creta, mientras que el resto de la isla, especialmente el sector oriental, continuaba manteniendo las costumbres minoicas y empleando el Lineal A.

La datación de las tablillas de Lineal B encontradas por Arthur Evans en Cnosos ha sido un tema de intenso debate. Dado que el Lineal B es la escritura del griego micénico, su presencia implica directamente el dominio griego sobre la isla.

Evans las situó hacia el año 1400 a. C., mientras que otros autores, como Leonard Robert Palmer, las fecharon en torno al año 1200 a. C.. Un estudio de Jan Driessen ha buscado identificar diferentes niveles de destrucción relacionados con el contexto de estas tablillas.

Cambios y continuidades culturales

Las costumbres funerarias también reflejan esta hibridación cultural. Aunque aparecen nuevas prácticas micénicas, como las tumbas tipo tholos y las tumbas de cámara, con ajuares funerarios que a menudo incluyen objetos de temática guerrera, estas coexistieron con tipos de enterramiento ya conocidos en Creta, como los larnaques (en lugares como Armeni, Pigi y Mesi) o los pitoi.

Un nuevo estilo de cerámica que fusionaba elementos micénicos y minoicos se extendió por toda la isla. Curiosamente, en aspectos cotidianos como la cocina y la artesanía textil, se observa una notable continuidad con las costumbres minoicas.

Relaciones con el continente y movimientos de población

La transición entre los siglos XIV y XIII a. C. fue un periodo dinámico, con movimientos de población. Se construyeron nuevos edificios de importante tamaño en lugares como Sisi, Malia o Kato Guves; este último fue un centro productor de cerámica.

Durante esta época, los contactos comerciales y culturales con los centros micénicos del continente se multiplicaron. Se ha documentado una intensa exportación de las características jarras de estribo cretenses, probablemente conteniendo aceite de oliva, hacia el continente. A su vez, el arte micénico continental se nutrió en buena parte de la rica iconografía de origen minoico.

Conexiones genéticas

Estudios arqueogenéticos recientes han arrojado luz sobre la relación entre minoicos y micénicos. Un estudio de 2017 publicado en la revista Nature concluyó que los griegos micénicos estaban genéticamente relacionados con los minoicos, y que ambos, aunque estrechamente conectados, no eran idénticos a las poblaciones griegas modernas.

El mismo estudio indicó que al menos tres cuartas partes del ADN de minoicos y micénicos procedían de los primeros agricultores de la época neolítica que habitaban en Anatolia occidental y el mar Egeo.

Una diferencia importante, sin embargo, es que los micénicos de la Grecia continental, a diferencia de los minoicos de Creta, poseían entre un 4% y un 16% de ADN de ancestros que llegaron del norte, desde el este de Europa o Siberia, asociados a poblaciones indoeuropeas.

El periodo Postpalacial (1200 – 1050 a. C.)

El periodo Postpalacial, que abarca aproximadamente desde el año 1200 hasta el año 1050 a. C., representa el final de la civilización minoica tal como se la conocía, pero también el momento en que su legado se transformaría y perduraría en el Egeo.

Movimientos de población y desarraigo

A finales del siglo XIII y durante el XII a. C. se produjeron amplios movimientos de población en Creta. Se observó el abandono repentino de lugares costeros que parecían prósperos, como Sisi, así como otros asentamientos en llanuras. En su lugar, las poblaciones se trasladaron a asentamientos situados en altura, que dominaban zonas con agricultura fértil.

La causa de estos drásticos movimientos de población no se conoce con certeza, pero se especula que la gente buscaba protegerse de amenazas procedentes del mar. Algunos autores han relacionado este fenómeno con la tesis del clima de terror producido por los llamados «pueblos del mar«, aunque otros han señalado la ausencia de huellas de destrucciones violentas y sugieren que los movimientos se debieron a una combinación de diversos factores. Por otra parte, esta época también se suele relacionar con la tradición de las migraciones dorias.

La persistencia de lo minoico

A pesar de la caída de los grandes centros palaciales y los movimientos de población, la tradición cultural minoica no desapareció del todo. Continuó influyendo a sus conquistadores de la Grecia continental y persistió en algunos lugares, especialmente en los centros montañosos de la Creta oriental y central. Ejemplos de estos reductos culturales incluyen asentamientos como Vrókastro, Praso y Karfí, entre otros.

Nuevas prácticas

En este periodo, se observa la generalización del uso del hierro, lo que indica una transición tecnológica significativa. Otra novedad en las costumbres fue la práctica de la cremación de los muertos, atestiguada por el hallazgo de urnas cinerarias en Fortetsa, en el territorio de Cnosos. Estas prácticas marcan un cambio respecto a las predominantes formas de inhumación de la Edad del Bronce.

El legado imperecedero

Así, la civilización minoica, aunque formalmente concluida, no se extinguió sin dejar una profunda huella. Su influencia en el arte, la religión y la organización social continuaría percibiéndose en las culturas posteriores del Egeo, sentando las bases de lo que eventualmente se conocería como la civilización griega.

- Fernández Uriel, P. (2014). Historia antigua universal II. El mundo griego. Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED).

- Muñoz Ibáñez, F. J., Quesada López, J.M., & Gómez Sánchez, C. (2016, 27 de mayo). La cultura minoica. [Archivo de audio]. UNED Media, Canal UNED. https://www.ivoox.com/horizonte-t6x01-el-explosivo-testimonio-ex-audios-mp3_rf_157671589_1.html

- Civilización minoica. (2025, 22 de agosto). En Wikipedia. Recuperado el 12 de septiembre de 2025.

- Fiveable. (2024, 16 de agosto). 5.1 Chronology and periodization of Minoan civilization – Greek Archaeology. https://fiveable.me/greek-archaeology/unit-5/chronology-periodization-minoan-civilization/study-guide/AX6PHk2yUG5xC3lQ

R. Fernández, J. Las etapas de la civilización minoica. (2025, 30 de septiembre). MuchaHistoria. https://muchahistoria.com/civilizacion-minoica-etapas/ | Última actualización: 2025, 14 de octubre.