En el corazón del Peloponeso, Esparta destacó como una de las polis más fascinantes de la antigua Grecia. Mientras Atenas brillaba por su comercio marítimo y su filosofía, Esparta forjó una identidad basada en la disciplina, el militarismo y una economía diseñada para sostener su sociedad guerrera.

Lejos de los bulliciosos mercados de otras ciudades griegas, la economía espartana se cimentó en la agricultura, la austeridad y un sistema social rígido que priorizaba la estabilidad del Estado sobre la riqueza individual.

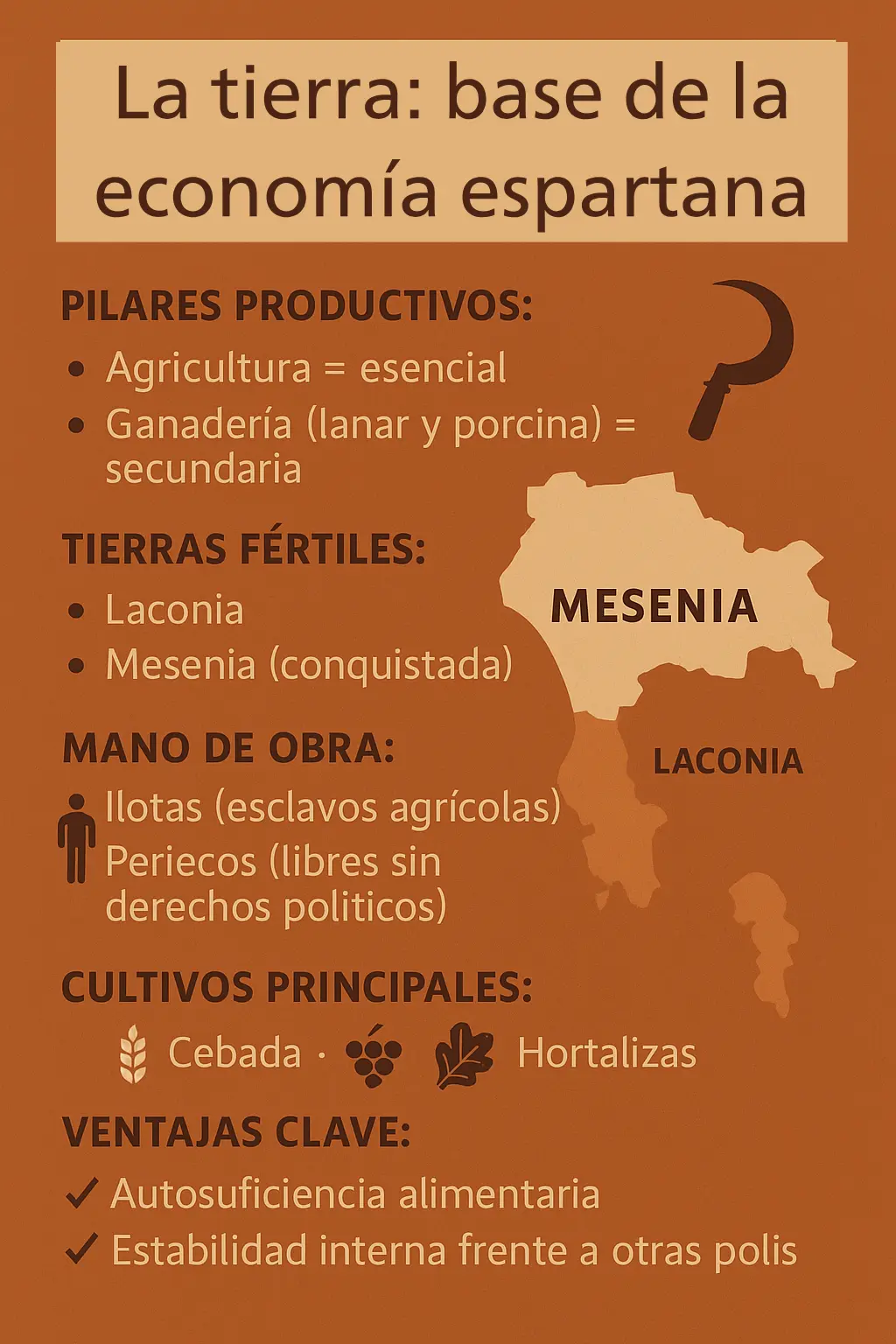

La tierra como pilar: agricultura y ganadería

La base de cualquier sociedad antigua, y Esparta no fue una excepción, residía en su capacidad para producir alimentos. En el caso del Estado espartano, al igual que en la mayoría de las polis griegas, la agricultura y, en menor medida, la ganadería (principalmente lanar y porcina), constituyeron los pilares fundamentales de su economía.

Sin la vasta y fértil extensión de tierras que controlaba, el peculiar sistema social y militar de Esparta, con sus ciudadanos dedicados casi exclusivamente a la formación bélica, sencillamente no habría podido sostenerse.

Los valles de Laconia y, sobre todo, la rica llanura de Mesenia —territorio conquistado y anexionado por Esparta tras las guerras mesenias— eran extraordinariamente fértiles.

Esta abundancia de tierra cultivable garantizaba una producción agrícola robusta y diversificada, esencial para alimentar a una población que incluía no solo a los espartiatas, sino también a los periecos y, crucialmente, a los ilotas, la mano de obra servil que trabajaba la tierra.

Y es que, según Heródoto, los espartanos consideraban el trabajo manual menos digno que la preparación militar, lo que delegaba las tareas productivas a grupos subordinados como los ilotas y los periecos.

Los cultivos predominantes eran el cereal (especialmente la cebada, un alimento básico en la dieta griega), la vid (fundamental para la producción de vino) y una variedad de hortalizas.

Esta producción autosuficiente en lo básico contrastaba con la dependencia de otras polis de la importación de grano, lo que otorgaba a Esparta una notable seguridad alimentaria y, por ende, una mayor estabilidad interna.

El sistema de reparto de tierras: una peculiaridad espartana

Llegados a este punto, es imperativo subrayar la originalidad espartana en el reparto de sus tierras, un sistema que refleja su ideología igualitaria (al menos en teoría) y su estructura militarizada:

La Politiké Chora (tierras del Estado)

Estas eran las tierras que rodeaban directamente a la ciudad de Esparta y se consideraban propiedad del Estado espartano.

Su particularidad radicaba en su división en lotes, conocidos como kleroi. Cada kleros era asignado individualmente a un ciudadano espartiata en régimen de usufructo (es decir, el ciudadano tenía derecho a explotar la tierra y beneficiarse de sus productos, pero no era su propietario en el sentido moderno del término).

Los kleroi eran inalienables (no se podían vender ni enajenar) y, en teoría, indivisibles, aunque sí podían transmitirse por herencia.

La tradición, especialmente a través del testimonio de Plutarco en su Vida de Licurgo (16), nos habla de la asignación de un kleros a cada recién nacido espartano que era admitido en la sociedad, con un total de nueve mil lotes destinados a tal fin.

Esta cifra ha sido objeto de debate historiográfico, pero la idea subyacente era garantizar una base económica mínima para cada espartiata, liberándolo de la necesidad de trabajar y permitiéndole dedicarse plenamente a su formación militar y a la vida cívica.

Sin embargo, y aquí es donde la crítica histórica moderna matiza la visión idealizada, el propio Plutarco (en Vida de Licurgo, 8, 9) ya insinuaba que la igualdad en la asignación y el patrimonio de tierras entre los ciudadanos de Esparta no estaba tan clara como se pretendía.

Con el tiempo, la acumulación de tierras por parte de unas pocas familias a través de herencias (especialmente cuando una espartiata heredaba el kleros de su padre y el de su marido) y la creciente desigualdad en la posesión de riqueza, minaron este principio igualitario, contribuyendo a la disminución del número de espartiatas plenos (los homoioi o «iguales»).

La Perioikis (Tierras de Mesenia)

Estas eran las tierras de la región de Mesenia, conquistada y sometida por Esparta. A diferencia de la Politiké Chora, la propiedad de la Perioikis era más compleja y se dividía en tres categorías:

- Una parte pertenecía a los ciudadanos espartanos (a menudo como propiedades privadas adicionales a sus kleroi).

- Otra parte era propiedad de las comunidades periecas (los habitantes libres de las ciudades circundantes, pero sin derechos políticos en Esparta).

- Y una tercera porción considerable era propiedad directa del Estado espartano.

Los periecos, como veremos a continuación, desempeñaron un papel fundamental en la explotación de estas tierras y en la economía general de Esparta.

Este sistema de tenencia de la tierra, aunque diseñado para sostener una élite militar, generó sus propias tensiones y desigualdades a lo largo del tiempo, siendo un factor clave en la evolución y, finalmente, el declive de la singular potencia espartana.

Artesanía, comercio y los actores olvidados

Si bien la tierra era el cimiento sobre el que se erigía la sociedad espartana, la economía de Lacedemonia no se limitaba a la labor agrícola de sus ilotas.

De hecho, para comprender plenamente la complejidad de su sistema, es crucial dirigir nuestra atención a otros sectores y, de manera particular, a los grupos sociales que los impulsaban.

Aquí es donde la visión simplista del «soldado-labrador» se desmorona y emerge una realidad mucho más matizada, donde la artesanía y un comercio limitado, pero existente, desempeñaron papeles nada desdeñables.

Los periecos, motores silenciosos de la economía espartana

Es imposible hablar de la economía de Esparta sin destacar el rol absolutamente crucial de los periecos (literalmente, «los que viven alrededor»). Estos habitantes libres de las comunidades adyacentes a Esparta, si bien carecían de derechos políticos en la polis dominante, eran, sin lugar a dudas, los motores silenciosos de su actividad económica.

Mientras que los espartiatas se dedicaban por completo a su rigurosa formación militar y a la vida cívica, los periecos tenían la libertad de dedicarse a actividades económicas productivas.

Su labor no se restringía únicamente al cultivo de la tierra en sus propias comunidades (como ya mencionamos en la sección anterior, una parte de las tierras de Mesenia les pertenecía). Eran, además, los principales artífices de la artesanía y los encargados de llevar a cabo el comercio en Esparta.

Existen abundantes testimonios literarios y arqueológicos que corroboran la existencia de una producción material significativa en territorio espartano. Las fuentes nos hablan de la fabricación de:

- Instrumentos y armas de hierro: una producción esencial para una potencia militar como Esparta. Jenofonte, en su República de los Lacedemonios (11, 2), ya mencionaba la importancia de estos bienes.

- Textiles y calzado: ropa, calzado y otros enseres cotidianos que, aunque menos gloriosos que las armas, eran vitales para la vida diaria.

- Cerámica: aunque la cerámica laconia tuvo su época de esplendor, su producción fue constante. Excavaciones arqueológicas en Laconia han revelado talleres periecos que producían cerámicas de alta calidad, algunas exportadas a otras regiones del Mediterráneo antes del siglo VI a. C.

- Muebles y otros objetos manufacturados.

Es altamente probable que la vasta mayoría de estos productos fueran elaborados en las comunidades periecas, que contaban con la experiencia, las herramientas y la mano de obra para tales fines.

Ciudades como Gerontras, Amiclas o Gitión, puertos y centros periecos, actuaban como focos de producción y, en el caso de Gitión, como el principal punto de salida para el escaso comercio marítimo espartano.

Espartiatas empobrecidos y actividades artesanales: una realidad incómoda

A pesar del ideal espartano que dictaba que los homoioi debían vivir de los frutos de su kleros y dedicarse exclusivamente a la guerra, la realidad era más compleja.

A medida que la desigualdad en la propiedad de la tierra aumentaba y el número de homoioi disminuía, aquellos que no podían sostener su estilo de vida exclusivamente militar se veían forzados a buscar otras fuentes de ingresos, incluso si ello implicaba incurrir en actividades «inferiores» como la artesanía.

Con todo, y debido a la peculiaridad del sistema espartano, tanto el comercio como la artesanía tuvieron que desenvolverse, a partir de la llamada «Reforma de Licurgo», en un campo muy limitado.

Esta reforma, más un proceso evolutivo que un evento puntual, priorizó la militarización, la autarquía y la homogeneidad social, lo que, a la larga, estranguló el desarrollo económico en estas áreas.

La obsesión por evitar la corrupción de las costumbres y el flujo de ideas foráneas a través del comercio llevó a una política de aislamiento que, si bien pudo haber reforzado la cohesión interna en un momento dado, terminó por ahogar la vitalidad económica y artística de Esparta.

Del auge al declive económico de Esparta

Hasta ahora, hemos trazado un panorama de la economía espartana que, si bien peculiar, mostraba una clara dependencia de la agricultura y la labor de los periecos.

Sin embargo, lo verdaderamente sorprendente para muchos es comprender que Esparta no siempre fue esa sociedad austera y aislada que asociamos con su etapa clásica. Hubo un tiempo, durante sus primeros siglos, en que Lacedemonia brilló con una vitalidad económica y artística comparable a la de las ciudades griegas más avanzadas.

La época de Alcmán: un esplendor olvidado (siglos VIII-VII a. C.)

Durante los siglos VIII al VII a. C., un periodo a menudo denominado «la epoca de Alcmán» (en honor al poeta lírico espartano), Esparta no era la potencia ascética que conocemos.

Por el contrario, la evidencia arqueológica y los testimonios literarios revelan una polis con una artesanía, industria y manifestaciones artísticas equivalentes a las ciudades griegas más avanzadas del momento.

Las excavaciones han desenterrado una rica producción de bronces, marfiles tallados, cerámica de alta calidad (la cerámica laconia temprana es distintiva y valorada) y adornos personales que atestiguan un dinamismo económico y cultural notable.

El propio Pausanias, en su Descripción de Grecia (III, 12, 10; III; 17, 2; III, 18, 8 y 9; y V, 23, 7), llega a citar nombres de artesanos laconios que alcanzaron un gran prestigio, cuyas obras y estilo influyeron en otras regiones de Grecia.

Esto nos habla de una Esparta abierta a influencias externas, con un florecimiento de talleres y una demanda de bienes suntuarios que desafían la imagen del «hierro espartano». La presencia de bienes de lujo importados en yacimientos espartanos de esta época corrobora esta faceta menos conocida.

El punto de inflexión (560 a. C.) y la caída en picado

Pero este periodo de efervescencia no duraría. En torno al año 560 a. C., la economía y la cultura espartana comenzaron a caer en picado. Este declive no fue repentino, sino un proceso gradual, cuyas manifestaciones son claras:

- La música y la literatura, que habían alcanzado cumbres con poetas como Alcmán o Tirteo, entraron en una fase de estancamiento.

- Paralelamente, se observa una escasa producción artesanal de calidad; la cerámica laconia, por ejemplo, pierde su originalidad y se vuelve más tosca y menos distribuida.

- Un indicador social y económico notable es la drástica reducción del número de espartanos participantes en los Juegos Olímpicos a partir del año 550 a. C., lo que sugiere no solo un cambio de prioridades, sino también una posible falta de recursos o de una élite capaz de sostener tales gastos y dedicación.

Causas del declive: causas internas vs. externas

Historiadores como H. W. Stubbs sugirieron que este declive económico y el consiguiente cambio en el régimen espartano se debieron a factores externos, como la ocupación persa de las ciudades griegas de Asia Menor y la consiguiente pérdida de esos mercados.

Sin embargo, la investigación actual tiende a refutar esta teoría. Si bien el contexto geopolítico siempre influye, la evidencia apunta a que estos cambios drásticos deben atribuirse predominantemente a factores de tipo interno.

La verdadera causa de este giro radical fue la consolidación del sistema de Licurgo, un conjunto de reformas sociales y militares que buscaban transformar a Esparta en una máquina de guerra invencible. Esta transformación implicó una priorización absoluta de lo militar sobre lo económico y lo cultural.

La producción pasó a satisfacer unas necesidades exclusivamente básicas y domésticas, eliminando el lujo y la «superfluidad» de la vida cotidiana espartana. El objetivo era evitar las divisiones sociales y la corrupción moral que, se creía, generaban la riqueza y el comercio con el exterior.

La obsesión por la autarquía y la homogeneidad se tradujo en una política de aislamiento y de desincentivo de la actividad económica compleja.

La moneda de hierro, un indicador elocuente

Quizás el símbolo más claro de esta decadencia económica autoimpuesta sea la persistencia espartana en su «sistema monetario» basado en planchas de hierro (pelanores u obeloi) como moneda de curso legal.

Mientras que las demás ciudades griegas, con un comercio desarrollado y floreciente, habían adoptado desde hacía tiempo la acuñación de moneda de plata y cobre, Esparta se aferró a este sistema arcaico y poco práctico para el comercio a gran escala.

Este hecho, lejos de ser una simple excentricidad administrativa, no se puede explicar sino como una clara señal de la tremenda decadencia de la economía del Estado.

La adopción de las monedas de hierro, pesadas, voluminosas y de escaso valor intrínseco, era una medida deliberada para desincentivar el comercio y la acumulación de riqueza personal, dificultando las transacciones externas y reforzando la autarquía.

Se buscaba con ello evitar que la riqueza corrompiera la virtud cívica y militar de los espartiatas. Irónicamente, esta política, destinada a preservar el sistema, contribuyó a su estrangulamiento económico y a la creciente desigualdad interna que eventualmente minaría su poder.

- Fernández Uriel, P. (2014). Historia antigua universal II. El mundo griego. Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED).

- Cartledge, P. (2002). Sparta and Lakonia: A Regional History 1300-362 BC. Routledge.

- Rahe, P. A. (2016). The Spartan Regime: Its Character, Origins, and Grand Strategy. Yale University Press.

- Pausanias. (2016). Descripción de Grecia (M. Pérez, Trad.) [Kindle]. Editorial Gredos.

- Aristóteles. (2015). Política (C. García Gual & A. Pérez Jiménez, Trad.). Alianza Editorial.

R. Fernández, J. La economía espartana: agricultura, ganadería y artesanía. (2025, 5 de agosto). MuchaHistoria. https://muchahistoria.com/esparta-economia/ | Última actualización: 2025, 5 de agosto.